Dans le cadre du projet Archipelagos, Lies Lavrijsen a effectué une résidence d’exploration de deux semaines en France : une première semaine à Montreuil, pendant le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, et la seconde au CITL à Arles. Lies traduit du français, de l’italien, de l’anglais et de l’espagnol vers le néerlandais.

Lies, tu traduis depuis 4 langues-sources vers le néerlandais. C’est pour le moins atypique ! Peux-tu revenir sur ton parcours et ta relation avec ces langues ?

J’ai étudié les langues romanes (français et italien) à l’université, et suivi un cursus de traduction littéraire depuis 2 langues-sources : français & anglais. Comme beaucoup de monde en Belgique je maîtrisais déjà un peu l’anglais ; la première traduction qui m’a été confiée par un éditeur était le premier tome d’un livre jeunesse en anglais, de Jacqueline Wilson (The Story of Tracy Beaker). C’était un livre très drôle et très profond. Comme j’avais déjà traduit le premier tome, le second m’a été confié aussi, et j’ai donc commencé mon parcours en traduisant depuis l’anglais. Mais j’avais gardé ma passion pour les langues françaises et italiennes, donc j’ai vraiment cherché à continuer à les traduire. Et puis, un éditeur m’a envoyé un livre à traduire, croyant qu’il était écrit en italien, mais c’était de l’espagnol ! J’ai aussi étudié l’espagnol et voyagé beaucoup dans des pays hispanophones, et puis le livre était écrit dans un registre assez simple : j’ai décidé de le traduire quand même, en duo avec une collègue qui traduisait déjà de l’espagnol (sans elle, je n’aurais quand même pas osé, je crois !). L’espagnol est cependant ma 4e langue, je le traduis moins que les autres langues.

Tu évoquais dans ton dossier de candidature que 60 % des ouvrages jeunesse traduits en néerlandais le sont depuis l’anglais, contre environ 4 % de traductions d’ouvrages francophones. Qu’est-ce que cela dit, pour toi, du marché et de ce qui est proposé aux jeunes lecteur·rices ?

Ces chiffres proviennent du mémoire de licence d’lnez Aussems, de l’université KU Louvain. Ces pourcentages n’ont fait qu’augmenter dernièrement, mais depuis très récemment cette tendance est à la baisse, surtout aux Pays-Bas : les adolescents aujourd’hui maîtrisent de mieux en mieux l’anglais et achètent désormais leurs livres en langue originale. Cela modifie le marché car les éditeurs soit arrêtent de commander des traductions de l’anglais, soit doivent les faire publier dans des délais extrêmement courts. Je crois qu’il y a donc là une vraie opportunité pour moi de traduire plus de titres depuis d’autres langues : j’ai constaté un réel intérêt des éditeurs pour cela en leur proposant de chercher des titres à traduire du français.

De toute façon, c’est un déséquilibre problématique de proposer autant de titres provenant des États-Unis ou d’Angleterre : cela influence la façon dont on perçoit le monde. On dit toujours que les livres jeunesse sont des fenêtres vers d’autres mondes. Si on voit toujours le même paysage à travers ces fenêtres, c’est dommage… Il y a tellement plus à voir, d’autres cultures, d’autres langues, d’autres façons de voir. Pour moi c’est un vrai problème que l’anglais soit si dominant, culturellement.

D’ailleurs, en faisant mes recherches ici, j’ai aussi constaté avec surprise que beaucoup d’auteur·rices jeunesse français·es écrivent des histoires qui se passent aux États-Unis ou en Angleterre ! C’est autre chose que je suis venue chercher.

Justement, quelles littératures jeunesse as-tu exploré pendant cette résidence avec Archipelagos ?

Je recherche plutôt des récits de vie, pour la littérature ado : comme je le disais, il y a un vrai intérêt des éditeurs de faire traduire du français en ce moment dans ce domaine.

Je m’intéresse aussi aux albums illustrés : j’ai été membre de la commission ‘Littérature Jeunesse et Illustration’ de Literatuur Vlaanderen, chargée de l’attribution de bourses de soutien pour les illustrateurs. À travers ce rôle, j’ai beaucoup appris sur ce métier qui me passionne et je voulais donc vraiment voir ce qui se fait ici, sur le marché français.

Par ailleurs, je m’intéresse beaucoup aux BD « premiers lecteurs », destinées aux tout-petits en apprentissage de la lecture. C’est un éditeur hollandais qui m’a demandé spécifiquement d’explorer ce genre, car il a prévu de commencer une nouvelle collection de BD pour les premiers lecteurs. La France, comme la Belgique, a une immense culture BD, donc j’ai repéré énormément de choses, d’histoires écrites avec une langue très simple mais qui racontent des choses plus profondes, cela m’intéresse beaucoup.

Puisque l’on commence à parler de registres de langues, peux-tu me parler des particularités et des défis que l’on rencontre lorsqu’on traduit de la littérature jeunesse ?

Ah, ça je pourrais en parler très longtemps ! (rires)

On pense souvent que traduire pour la jeunesse, c’est plus facile que pour les adultes. Moi, je pense que c’est l’inverse. Il y a beaucoup de défis à relever : par exemple, traduire le contexte culturel est plus difficile car les lecteurs ont moins d’expérience de vie. Il faut toujours tenir compte de leur âge, de ce qu’ils peuvent ou non avoir vécu. Si je traduis pour un adulte, je peux me dire qu’il aura entendu parler de tel évènement historique, ou de tel plat français, de telle marque, par exemple, ou qu’il pourra chercher l’information ! Pas un enfant.

Par ailleurs, la littérature jeunesse est souvent écrite avec des rimes, des jeux de mots, de l’humour, des noms qui ont une signification à traduire… Il y a beaucoup de défis que ne rencontrent pas les traducteur·rices « pour adultes ».

Enfin, il y a les illustrations à prendre en compte, car elles sont souvent en dialogue avec le texte, et il faut garder cette dynamique, cette complémentarité (ou le contraste voulu). Il peut y avoir des jeux de mots illustrés dans le dessin par exemple ! Cela demande beaucoup de créativité.

En 2023, ta créativité de traductrice a justement été récompensée : tu as obtenu, avec ta co-traductrice Els Dumez-Blocken, le premier prix de traduction de littérature jeunesse de la revue Filter, pour votre traduction de Jefferson, de Jean-Claude Mourlevat. Les prix qui récompensent les traducteur·rices d’ouvrages jeunesse sont très rares ! Peux-tu me parler de ce prix et de ce qu’il t’a apporté ?

Filter est une revue de traduction littéraire publiée aux Pays-Bas. Le Prix Filter existe depuis 2007, mais en 2023 est apparue cette nouvelle catégorie pour récompenser la traduction d’ouvrages jeunesse. C’était donc fantastique de voir notre travail rendu visible, nous avons plutôt l’habitude d’être oublié, voire méprisé. Donc c’était incroyable de remporter ce prix avec Els Dumez-Blocken, qui a co-traduit Jefferson avec moi. Ce qui nous a valu cette récompense, c’est tous les défis de traduction posés par l’écriture de Jean-Claude Mourlevat dans Jefferson, très littéraire. Il y avait par exemple une chanson des personnages du livre, qui sont des animaux, très rimée et très rythmique, qui nous a demandé beaucoup de créativité pour sa traduction. Les personnages ont chacun leur propre registre, il y a beaucoup d’invention linguistique… Le jury a souligné le fait que notre joie de le traduire se ressentait à la lecture, c’est très gratifiant. Nous avons reçu beaucoup d’attention après ce prix, nous avons été interviewées par la presse, et cela nous a ouvert de nouvelles portes avec des éditeurs… Le prix a aussi déclenché un nouveau tirage du livre, il lui a donné une nouvelle visibilité. Le prix Filter est mentionné sur le livre maintenant : j’ai reçu grâce à cela des messages de lecteurs, mais aussi d’enseignant·es d’école primaire, qui m’ont dit que l’autocollant avait déclenché des conversations en classe sur la traduction avec les enfants, qui se sont même parfois essayé à le re-traduire en français ou en d’autres langues! Les élèves bilingues ont eu l’occasion de montrer leurs talents et de valoriser cette expérience. Tout cela est très positif et très gratifiant.

Je suis personnellement assez timide, je n’ai pas l’habitude de mettre mon travail en avant, mais je suis convaincue qu’aujourd’hui il le faut. Il faut montrer ce que cela veut dire de traduire, en termes de créativité, d’invention, de connaissance du monde. Il y a déjà des éditeurs qui font des expériences avec la traduction automatique, il faut que tout le monde comprenne que la traduction humaine apporte une qualité et un savoir-faire incomparables.

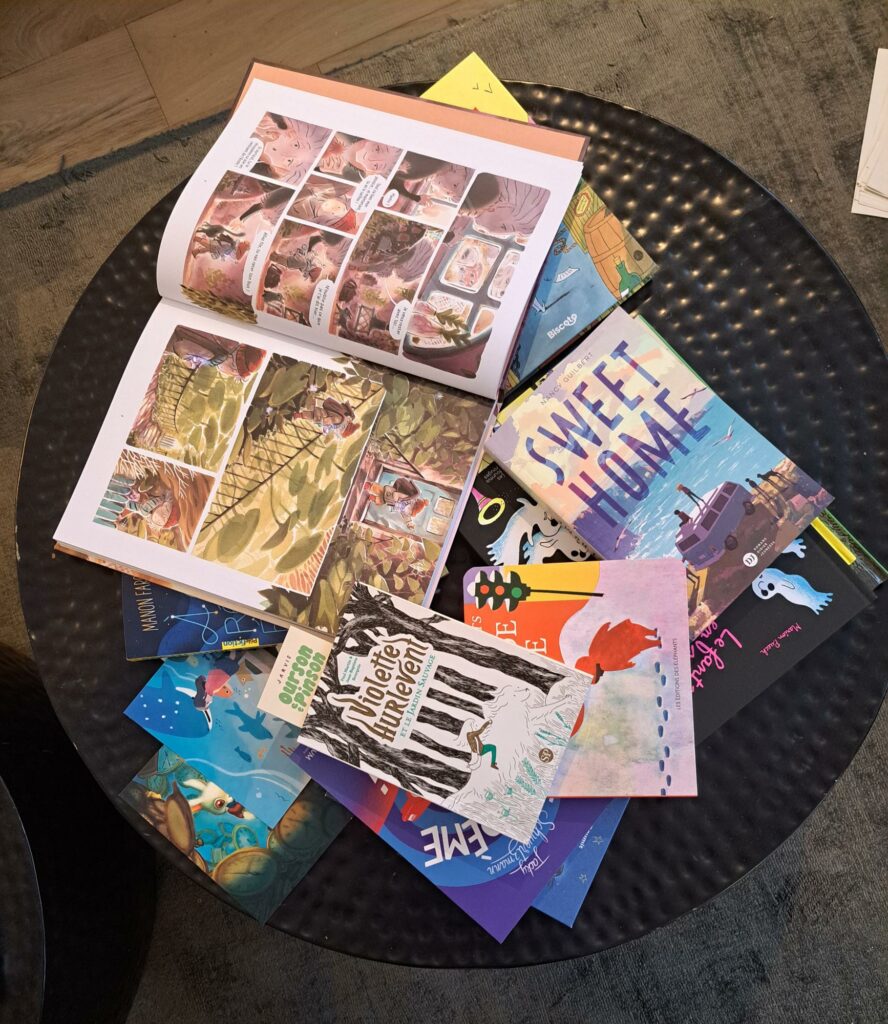

Ta résidence pour Archipelagos s’est passée en 2 temps : une première semaine à Montreuil, pour découvrir des voix à traduire au Salon du livre et de la presse jeunesse, et une seconde semaine ici à Arles, au CITL. Comment as-tu déterminé ton projet de recherches, comment se passe cette résidence ?

J’ai découvert cette opportunité via la newsletter d’ATLAS. Ça m’a toujours intéressée d’étudier le marché français et italien de la littérature jeunesse et de repérer moi-même de nouveaux titres à traduire, donc c’était une vraie chance de pouvoir être rémunérée pour le faire ! À Montreuil, le Salon m’a donné une vue d’ensemble des nouveautés, je ne savais d’ailleurs pas où donner de la tête…

J’ai donc décidé de passer aussi du temps dans les librairies, et de demander aux libraires quels étaient leurs coups de cœur : ils sont toujours très disposés à donner des conseils, c’était très enrichissant. Certaines de leurs recommandations m’ont beaucoup enthousiasmée. Les contes de Flore Vesco, par exemple, ont vraiment retenu mon attention, surtout De délicieux enfants, qui vient de sortir, et qui est une réinterprétation du Petit Poucet. Elle joue beaucoup avec les styles et les registres littéraires dans son écriture, qui est à la fois très travaillée et très légère. En partant pour cette résidence d’exploration, je ne pensais vraiment pas m’arrêter sur une réécriture de conte classique, je pensais que cela avait déjà été fait, ça ne m’intéressait pas plus que cela. Mais en le lisant, je me suis rendue compte qu’elle apportait vraiment quelque chose de nouveau.

Le Prince Edmond, d’Agnès Maupré, qui est un livre très sensible, qui parle d’un petit garçon rêveur, un peu à part, qui s’imagine être un prince, mais pas un prince classique. C’est à la fois fantastique et très réaliste, humoristique et tendre, ça m’a vraiment beaucoup plu. Je pense que ce livre peut trouver une vraie résonance auprès d’enfants qui se sentent un peu « à part », introvertis.

Deux autres coups de cœur que je voudrais présenter ici : l’album Mère Nature de Julien Baer et Quim Torres (génial dans sa simplicité, aussi bien au niveau du texte que les images) et Le gros livre de Delphine Perret, en fait un tout petit livre délicieux, absurde et très drôle mais en même temps avec un côté philosophique.

J’ai été surprise de voir la place prise par les bandes-dessinées dans les librairies et au salon, et du coup j’ai passé plus de temps à les explorer que je ne l’avais prévu, plus de temps que pour les albums jeunesse. Je crois aussi qu’il est plus facile pour un éditeur étranger de se faire une idée sur un album jeunesse, même sans pouvoir comprendre complètement le texte. Ils les choisissent davantage sur les illustrations, et ont moins besoin de mes recommandations. Je crois que mon travail de scouting, de repérage, leur est plus utile sur des ouvrages qui comportent plus de textes, mon travail sera plus important. Donc je me suis davantage concentrée sur la littérature pour les ados et sur la bande dessinée.

À Arles, j’ai aussi passé beaucoup de temps à la médiathèque, il est très facile de s’y renseigner, et très agréable d’y lire, d’ailleurs j’y retourne demain. J’aurais vraiment voulu avoir plus de temps en résidence, et explorer plus encore, j’espère pouvoir revenir bientôt !

Tu es aussi rédactrice pour la revue Pluk, consacrée à la traduction littéraire, peux-tu nous en parler ?

Pluk propose d’offrir aux traducteur·rices débutant·es (ayant au maximum 2 traductions publiées à leur actif), travaillant de toutes les langues vers le néerlandais, une opportunité, un tremplin pour leur première traduction.

Ils et elles doivent rechercher des auteur·rices à traduire qui ne sont pas encore publiés au Pays-Bas, et doivent donc rechercher de nouvelles voix. Ce sont donc souvent des textes inédits, et nous accompagnons ces jeunes traducteur·rices pour la rédaction. Les extraits traduits sont accompagnés d’une note sur le livre et l’auteur, et d’un texte expliquant les défis de traduction rencontrés : l’article final sera donc une bonne carte de visite dans leurs démarches auprès des éditeurs, un peu comme les portfolio que l’on fournit pour Archipelagos d’ailleurs !

Notre rédaction, entièrement bénévole, est composée de 6 traducteur·rices profesionnel·les expérimenté·es, qui aident et accompagnent les débutant·es pour cette première parution. Par ailleurs, cette première parution permet aux jeunes traducteur·rices de débloquer l’accès à des opportunités qui exigent d’avoir une première traduction publiée, et de développer leurs contacts et leur réseau.

Par exemple, il m’est arrivé de « refiler » un projet de traduction pour lequel j’avais été sollicitée mais que je n’avais pas le temps de faire, à une traductrice qui avait contribué à la revue et qui m’avait impressionnée par la qualité de son travail. Le réseau est indispensable dans le milieu de la traduction littéraire.

Peux-tu me parler des conditions de travail des traducteurs littéraires au Pays-Bas ?

Comme dans beaucoup de pays, la plupart des traducteur·rices littéraires ont un autre travail en parallèle, pour gagner leur vie. Au Pays-Bas aussi, les traducteurs littéraires ont un statut « d’auteur secondaire » des livres, ce qui nous donne droit à des royalties. Il existe un contrat-type, qui nous donne accès à des bourses de traduction. Avec un tarif minimum fixé à 0,075€/mot, il nous serait impossible de gagner notre vie sans ces bourses. Sans celles-ci, je ne pourrai pas exercer mon métier à plein temps. Nous sommes mieux lotis que les traducteur·rices espagnol·es ou italien·nes. Mais je ne pourrai jamais devenir riche en étant traductrice ! (rires) Je me sais déjà privilégiée de pouvoir en vivre ; j’ai aussi la chance de pouvoir compter sur les revenus de mon compagnon, qui nous permettent de vivre « normalement ». Si j’étais seule, ce serait beaucoup plus difficile. Je préfère ne pas penser à la retraite, je sais que je toucherai vraiment le minimum.

Le statut d’indépendant engendre aussi beaucoup de précarité : si on ne travaille pas, nous n’avons aucun revenu. La précarité financière est le sujet n°1 des conversations entre traducteurs, c’est très contradictoire avec le fait que c’est un métier qui exige de faire des études, de suivre des formations continues, de faire beaucoup de recherches. C’est un métier qui n’est vraiment pas rémunéré à sa juste valeur.

Des syndicats, comme De Auteursbond (aux Pays-Bas, auteursbond.nl) et le VAV (en Flandre, auteursvereniging.be), défendent les droits de la profession, négocient le tarif minimum : ils ont réussi par exemple l’an dernier à obtenir l’indexation du tarif minimum sur l’inflation auprès des éditeurs. Ils travaillent aussi avec les éditeurs pour les sensibiliser à l’importance de notre travail, la précarité de notre situation, et les faire respecter le contrat-type.

L’arrivée de l’IA apporte encore plus de pression sur nos conditions déjà précaires.

Propos recueillis par Julie Duthey, responsable de communication d’ATLAS.

Retrouvez le portfolio de Lies, et le fruit de ses recherches, sur archipelagos-eu.org/translators/

À propos d’Archipelagos

Archipelagos est un projet triennal lancé en janvier 2024, co-financé par le programme Europe Créative de l’Union européenne et, en France, par La Sofia et la Région Sud. Porté par ATLAS, en collaboration avec 11 partenaires, il a pour objectif de mettre en lumière, auprès des lecteurs et des professionnels du livre, la diversité des voix littéraires d’Europe et le travail d’exploration mené par les traducteur.rices littéraires.

archipelagos-eu.org

Archipelagos is funded by the Creative Europe programme of the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.